Nel viaggio di INova di questo bimestre, quattro tappe alla scoperta dei parchi naturali e delle aree protette del Belpaese: cercheremo di esplorare il delicato rapporto di queste realtà preziose con il turismo e con lo sviluppo dei territori.

Un rapporto in divenire, in continua evoluzione, alimentato da una crescente e necessaria sensibilità ecologica. La relazione tra uomo e natura, storicamente, non può certo dirsi lineare: la natura è stata una dea madre, generosa e poi temibile. Un potente avversario da sfidare, nell’epica delle esplorazioni geografiche. Una risorsa da sfruttare, con i devastanti impatti della Rivoluzione Industriale.

Fino al Romanticismo: l’ambiente naturale trova allora una collocazione diversa nell’immaginario umano, uno spazio – sempre antropocentrico – di emozione e meraviglia davanti al sublime. Uno sguardo nuovo, che porta nuove domande. Nuove conoscenze. E ai primi, cauti, approcci alla natura come patrimonio da tutelare.

Risale al 1872 la fondazione del primo parco nazionale al mondo: Yellowstone, negli Stati Uniti, per iniziativa del presidente Ulysses S. Grant. Cinquant’anni più tardi, nel 1922, nasce in Italia il Parco Nazionale del Gran Paradiso: il più antico del nostro Paese e la prima tappa del nostro viaggio. Un’area protetta, in precedenza riserva reale di caccia, la cui storia si intreccia con quella della salvaguardia dello stambecco alpino: dopo la Seconda Guerra Mondiale, in tutto il mondo restavano poche centinaia di capi – tutti all’interno del territorio del Parco.

L’esigenza di proteggere la specie dà origine a un progetto di respiro molto più ampio, che oggi è un’oasi di tutela della biodiversità e di ricerca. Ma anche una metà ambitissima da chi ama viaggi a contatto con la natura, e una realtà che interseca temi di sviluppo del territorio, per esempio attraverso il Marchio Qualità Gran Paradiso.

Ne abbiamo parlato con Mauro Durbano, Presidente del Parco dal 2023.

Tra un Parco e il turismo c’è un rapporto sempre delicato: tutelare e preservare il patrimonio naturale è una priorità. Come interpreta il tema della valorizzazione turistica il Parco Nazionale del Gran Paradiso? Un Parco può essere anche uno strumento di valorizzazione turistica?

Assolutamente sì. L’attività del Parco si muove su due binari paralleli, che sono facce della stessa medaglia. Ovviamente per un Parco naturale la conservazione è l’aspetto prioritario, ma non è slegata dalla fruizione. Se noi oggi abbiamo una grande richiesta di fruizione sul territorio, da parte di turisti che vengono da tutto il mondo a godere dei paesaggi e dei valori del Parco, è perché in più di cento anni è stata fatta un’ottima conservazione.

Il ruolo e il lavoro del Parco è importante anche dal punto di vista della valorizzazione turistica del territorio: la domanda continua ad aumentare perché aumenta la richiesta di un turismo sostenibile, in armonia con la natura. In questo senso i valori che trasmette il Parco hanno un ruolo importante anche nel valorizzare i luoghi.

Chi vive all’interno di un Parco ha dei vincoli particolari. Come si declina, nel vostro caso, il rapporto con i residenti all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso?

Il parco ha tutto l’interesse a far sì che venga mantenuta una residenzialità e un’attività, nei suoi confini. Soprattutto per quanto riguarda le attività tradizionali. Forse questo aspetto non è molto noto ma la conservazione del patrimonio naturale passa anche attraverso certe attività tradizionali. Ci sono habitat di specie ad alto valore ambientale che stanno arretrando con il diminuire dell’attività del pascolamento. Per esempio, la coturnice: un galliforme che nidifica nelle anse sul limitare tra bosco e pascolo.

Il fatto che ci siano dei residenti che portano avanti attività millenarie, che hanno dato origine a un rapporto coevolutivo tra uomo e territorio, per il Parco è fondamentale. La parte vincolistica non è in realtà così accentuata, al di là delle norme paesaggistiche. Molti piani regolatori dei Comuni di montagna hanno praticamente le stesse norme richieste dal Parco.

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, nell’immaginario collettivo, viene associato al territorio valdostano, ma ha anche un versante piemontese: come si struttura il dialogo con gli enti locali, tenendo conto della molteplicità di interlocutori?

Le Regioni sono rappresentate anche all’interno del Consiglio Direttivo. Con i vari settori delle Regioni, in particolare per quanto riguarda biodiversità, conservazione e ambiente, ci si confronta su tematiche puntuali.

L’interlocutore principale del Parco è però il Ministero: essendo un ente nazionale, tutta quella che è la nostra vita amministrativa (scelte e delibere) è sottoposta al controllo del Ministero. Il dialogo con le Regioni si declina più che altro sulle attività specifiche del territorio.

Al di là del rapporto con gli enti locali, come sono strutturate le attività di comunicazione del Parco? In che modo la comunicazione può diventare uno strumento di informazione, conoscenza e consapevolezza ambientale?

L’informazione, finalizzata all’educazione ambientale, è uno degli obiettivi principali di qualsiasi area protetta. Nelle aree protette si svolgono ricerche e studi, con risultati interessantissimi che poi bisogna essere in grado di comunicare. Abbiamo una figura preposta a questo aspetto, e sempre più dedicata al tema dell’educazione ambientale: cerchiamo di fare attività di divulgazione ad ampio spettro, per raccontare a un pubblico esteso le particolarità di un ambiente meraviglioso ma anche fragile.

La comunicazione è importante sia per sensibilizzare i visitatori a una corretta fruizione del Parco, che, più in generale, per incentivare uno stile di vita e un approccio migliore con la natura.

Con uno sguardo al futuro, quali sfide e quali opportunità attendono una realtà come il Parco Nazionale del Gran Paradiso?

Per la prima volta in cento anni, siamo in procinto di ampliare i confini a nuovi Comuni. È un aspetto davvero interessante: per molti anni il Parco è stato percepito come qualcosa da “tenere lontano” ma per la prima volta quattro Comuni limitrofi hanno chiesto di poter entrare a far parte dell’area. Credo sia il segnale di un cambio di mentalità molto rilevante, in orizzonte futuro: gli amministratori locali prendono coscienza di quanto sia importante l’area protetta, nella valorizzazione del proprio territorio.

L’ampliamento del territorio, tra l’altro, è una richiesta che parte anche dal Ministero: si è preso l’impegno di arrivare, entro il 2030, ad avere il 30% della superficie italiana coperta da aree protette. Attualmente siamo circa al 21-22%. Con l’ampliamento che abbiamo proposto, al momento in discussione, noi aggiungeremmo ai 71mila ettari attuali circa novemila ettari.

Naturalmente, qualsiasi evoluzione non può prescindere dal nostro obiettivo principale: quello della conservazione, e dei monitoraggi di lungo periodo – che sono l’attività primaria degli organi scientifici. Basti pensare che abbiamo una delle più lunghe serie storiche di monitoraggio su una specie animale: le rilevazioni sulla popolazione di stambecchi nel Parco iniziano a metà Ottocento e proseguono fino ai giorni nostri.

Un patrimonio di dati fondamentale: mantenere la qualità della ricerca scientifica è sicuramente un obiettivo anche in orizzonte futuro.

In copertina: Valeria Morando reinterpreta Dino Buzzati, “Le crode dei Marden sotto la luna”, 1969.

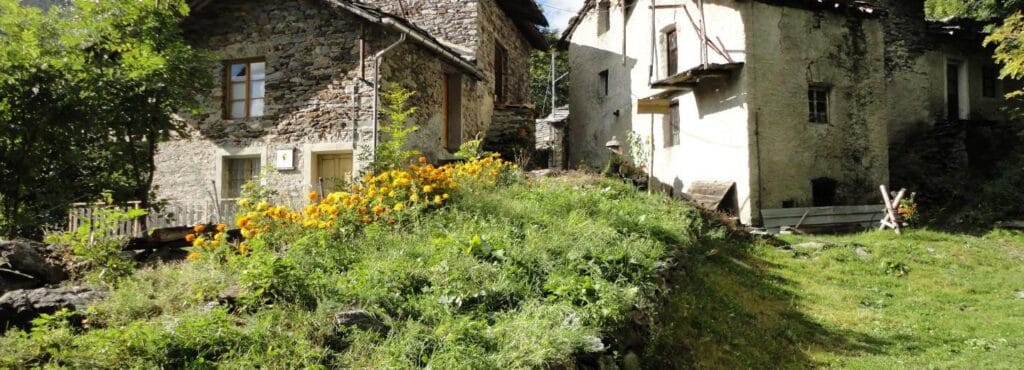

Foto: Parco Nazionale del Gran Paradiso.